Testing Limits – Pushing Frontiers

Testing Limits – Pushing Frontiers

|

Space Shuttle

|

|

||

Beim "Shuttle-C" handelt

es sich um eine unbemannte Frachtversion des Shuttles. Es sollte in

den späten 80er-Jahren eine kostengünstige Weiterentwicklung

des aktuellen Space Shuttles darstellen. Es war geplant, bereits Ende

1994 möglicherweise Nutzlasten von 45 bis 77 Tonnen in eine Erdumlaufbahn

zu befördern. Das einzige neue Element des Shuttle-C wäre

ein zylindrischer Nutzlastträger mit einer 25m (82 Fuß) langen

Nutzlastbucht und einem Durchmesser von 4,5m (15 Fuß). Die übrigen

Elemente wie Haupttriebwerke, externer Tank sowie die Booster wären

vom Space Shuttle-Programm anfänglich eins zu eins übernommen

worden. |

||||

|

||||

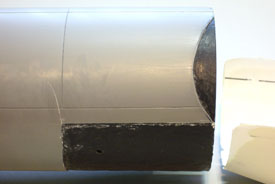

Das Modell: Erster Arbeitschritt war die Freilegung der auch als "Boattail" bezeichneten trapezförmigen Hecksektion mit den OMS-Pods. Nach dem Herausschneiden dieses Rumpfteils wurden die Öffnungen an den seitlichen Tragflächenansätzen verschlossen, das Seitenleitwerk und die sog. Bodyflap entfernt. Nach entsprechenden Spachtel- und Schleifarbeiten war der Rohbau des Hecks in Form des Main Propulsion Test Article 098 – "MPTA-098" – fertig. Danach schloss sich die Überlegung an, wie die zylindrische Nutzlastbuch zu bauen wäre. Ein Eigenbau des Zylinders mit einer Länge von fast 35 cm wurde schnell verworfen. Die Schwachstelle wäre die lange Klebenaht gewesen, denn der Querschnitt wäre nicht mehr kreisrund sondern "eierig" geworden. Um dies zu verhindern und dem Bauteil die erforderliche innere Stabilität zu verleihen hätte ich noch Spanten und Stringer einbauen müssen. Viel zu aufwändig...eine bessere Lösung musste her. Diese fand ich bei meinem örtlichen Baumarkt in Form eines einen Meter langen HT-Rohrs, das üblicherweise als Fallrohr für Dachrinnen verwendet wird. Der Rohrdurchmesser mit 7,5 cm passte fast perfekt zur Hecksektion. Am vorderen Schott der Hecksektion klebte ich eine kreisrunde Polystyrolplatte auf, die genau dem Innendurchmesser des HT-Rohrs entsprach. Die Zentrierung dieser Scheibe erfolgte so, dass das HT-Rohr sowohl seitlich als auch mit der Oberseite bündig abschloss. Um dem späteren Modell eine höhere Authentizität zu verleihen erfolgte das Eingravieren von drei schmalen Längsrillen links, rechts und auf der Unterseite. Auf der Oberseite gravierte ich die zehn Klappenelemente (acht 6,35 cm und zwei 9,3 cm lang) der Nutzlastbucht mit breiteren und tieferen Rillen. Um ein möglichst sauberes, exaktes Ergebnis bei den Rillen zu erzielen baute ich aus Sperrholz eine Art Hilfsrahmen, in dem das HT-Rohr arretiert wurde. Somit war das Rohr standsicher und gut zu bearbeiten. Ein weiteres, wichtiges Bauteil ist die Rampe für die Bugstrebe als vordere Verbindung zum Tank. Diese Rampe fehlt beim Originalentwurf des Shuttle-C und ist ein Zugeständnis an den mittlerweile vierzig Jahre alten Monogram-Bausatz, bei dem ausschließlich die Montage eines Orbiters vorgesehen war. Beim "realen" Shuttle-C wäre eine längere Vorderstrebe benutzt worden, um die Längsachsen der Tank/Shuttle-C-Kombination fast parallel zu halten. Der Bau der Rampe erfolgte mittles kleiner Polystyrolplatten mit genau winklig geschliffenen Klebekanten.

Abschließend erfolgte die Anpassung der drei SSME´s vom alten Bausatz. Dazu wurde die alte Farbe entfernt, anschließend die Oberfläche geglättet und in jede der Triebwerksglocken eine M6-Schlossschraube eingeklebt. Die beiden OMS-Treibwerke wurden ebenfalls überarbeitet. Wie sich später herausstellte war das unnötig, da das Shuttle-C ohne diese Treibwerke ausgestattet gewesen wäre. Aber wer weiß das schon...das ist der Expertentest zu diesem Modell! Üblicherweise schließt sich nach dem Bau das Grundieren

und Lackieren an. Und nur mit dem richtigen, perfekten Finish fängt

ein Modell an zu Leben. Beim Shuttle-C bestand die Herausforderung in

der schieren Größe des Modells. Bei einer imposanten Gesamtlänge

von immerhin 52 cm (!) und einem durchgehend glanzweissen Anstrich musste

ich mir wieder etwas einfallen lassen. Zum Schluss erfolgte die Lackierung der SSME´s mit polierfähigen Metalizerfarben, Feinarbeiten an den beiden seitlichen T-0 Umbilical Panels sowie das Aufbringen von Nassschiebebildern aus meinem Decal-Fundus... Aber wie der Modellbauer braucht auch ein Modell ein schützendes Zuhause. Was also noch fehlte war eine passende Aufbewahrungs- und Transportbox. Dazu baute ich einen großen Plastik-Werkzeugkoffer um, innen versehen mit reichlich Schaumstoff zum Schutz. Ready for take off now...

Doch jetzt zum Modell... |

||||

|

||||

|

|

|||

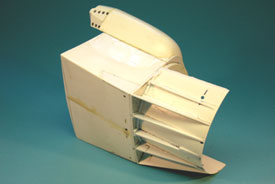

| Die alte trapezförmige Hecksektion mit dem... | ...neuen

Anschlussstück für die Nutzlastbucht,... |

|||

|

|

|||

| ...gut zu erkennen

sind die Rippen zur Verstärkung... |

...und

als Maßgabe für die spätere Ausformung |

|||

|

|

|||

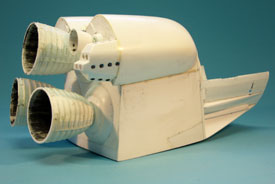

| Die OMS-Verkleidung

und RCS-Pods wurden... |

...unverändert

übernommen. Was noch fehlt sind... |

|||

|

|

|||

| ...die drei umgebauten

SSME-Haupttriebwerke und... |

...die

zwei (eigentlich überflüssigen) OMS-Triebwerke |

|||

|

|

|||

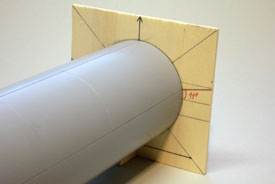

| Der Bau des Anschlussstücks

erfolgte hilfsweise... |

...mit

einem genau gleich langen HT-Rohrsegment |

|||

|

|

|||

| Mit dem Rohling

für die Nutzlastbucht lässt sich... |

...die

Dimension des späteren Modells gut erkennen |

|||

|

||||

|

|

|||

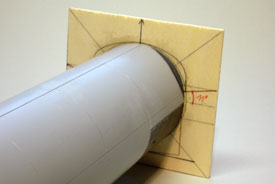

| Mit den Markierungen

auf den Hilfsrahmenköpfen... |

...lassen

sich die Positionen der Gravurlinien... |

|||

|

|

|||

| ...an beiden Enden

des Rohlings exakt bestimmen |

Das graue Wandmaterial wurde teilweise entfernt | |||

|

|

|||

| Alle benötigten

Bauteile auf einem Blick... |

...und

provisorisch zusammen gesteckt,... |

|||

|

|

|||

| ...so lässt

sich bereits im Rohbau gut erkennen... |

...wie

groß zum Schluss das Shuttle-C wird |

|||

|

|

|||

| Nach allen Klebe-

und Schleifarbeiten erfolgt... |

...die

Grundierung/Lackierung auf dem Speisedrehteller |

|||

|

|

|||

| Immer wichtig: Eine

geeignete Aufbewahrungs-... |

...und

Transportverpackung für das fertige Modell,... |

|||

|

||||

|

|